初心堅如磐 精神永傳承(傾聽·特別策劃)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

今年是中國共產黨成立100周年。百年征程波瀾壯闊,百年初心歷久彌堅。在100年的非凡奮斗歷程中,一代又一代中國共產黨人頑強拼搏、不懈奮斗,形成了一系列偉大精神,構筑起了中國共產黨人的精神譜系。從長征精神、抗美援朝精神,到“兩彈一星”精神、載人航天精神,再到抗疫精神、脫貧攻堅精神……憑著革命加拼命的強大精神,我們黨歷經百年而風華正茂、飽經磨難而生生不息。

在黨的百年華誕即將到來之際,本報“傾聽”欄目聯合人民網移動中心推出特別策劃,走近偉大精神的踐行者,傾聽他們的初心故事,記錄他們的心愿寄語,感受共產黨人精神血脈的賡續。

——編 者

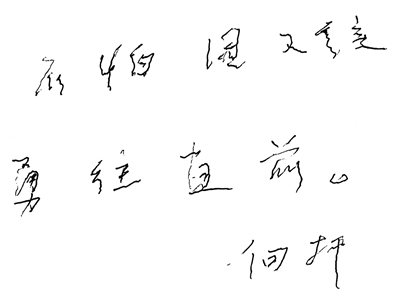

長征路上年齡最小的紅軍戰士向軒:

靠信念支撐

一路走到陜北

本報記者 宋豪新

初夏時節,在位于四川成都的西部戰區總醫院,95歲高齡的老紅軍向軒挽起右腳褲腿,指著腳脖處的傷痕,向記者打開了話匣子:“我7歲那年,母親就犧牲了。我身負重傷,幾經輾轉終于找到了紅軍。”

加入紅軍沒多久,向軒所在的紅二、六軍團開始了偉大的長征。當時年僅9歲的向軒成了長征路上最小的戰士。

說起長征,向老先生的嗓門一下子高了不少:“當年我們通信班有19個小戰士,年齡最大的14歲,最小的9歲,那個就是我!”雖然年紀小,但向軒從來沒把自己當孩子看,“我們三個小戰士分到一匹馬,但我很少騎,都讓給他們。三人輪流站崗時,我也主動要求多站一些時間,我覺得我能行。我有一股心勁,再苦再難也要走下去,就是靠這個信念撐下來一路走到陜北。”

漫漫長征路上,除了在隊伍中做些力所能及的事,向軒還堅持學習。一開始他連自己的名字都不會寫,后來到陜甘寧邊區上小學、中學,一直到進入抗大讀書。新中國成立后,向軒一直在部隊基層工作,學習從未中斷。

到達陜北后,賀龍同志經常拿向軒舉例子,說一個9歲大的孩子都能堅持走過長征,紅軍一定可以打敗敵人。很多人都沒有想到,賀龍同志是向軒的親舅舅。事實上,從長征到戰場,從前線到基層,向軒從不和別人提起。“我覺得沒什么好說的,大家都是戰士。在那個年代,我們都做好了隨時犧牲的準備。”

天地英雄氣,千秋尚凜然。1982年,向軒在成都離休,但他多年來始終牽掛著國家的發展和部隊的建設。“現在我身體里還有當年負傷的彈片,看到今天中國人站起來了,中國富強起來了,受傷也是值得的。”采訪結束,向老先生站了起來,面對鏡頭,敬了一個標準的軍禮:“我是中國工農紅軍戰士,也是一名中國共產黨黨員。祝我們黨從勝利走向新的勝利!”

長征永遠在路上

95歲高齡,曾身負重傷,至今身體里仍有未取出的彈片……但是,一談起長征,向軒老先生仿佛一下子年輕了幾十歲。80多年前,中國革命到了最危急的關頭,年幼的向軒隨著紅軍隊伍走上長征路,英勇戰斗,克服一個又一個困難,從一個勝利走向另一個勝利。

長征這一人類歷史上的偉大壯舉,留給我們最可寶貴的精神財富,就是中國共產黨人和紅軍將士用生命和熱血鑄就的偉大長征精神。長征永遠在路上。今天的“長征”,仍然有許多“雪山”“草地”需要跨越,還有許多“婁山關”“臘子口”需要征服。我們將繼續奮斗,勇往直前。

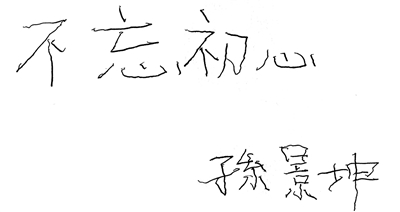

中國人民志愿軍老戰士孫景坤:

軍功章里

銘刻錚錚誓言

本報記者 辛 陽

在遼寧丹東光榮院,已近期頤之年的老英雄孫景坤坐在輪椅上,右手顫顫巍巍地撫摸著那枚軍功章,布滿溝壑的臉上神情有些激動,“60多年前,彭總司令給我掛上的。”

那是一枚抗美援朝一級戰士榮譽勛章。若不是丹東抗美援朝紀念館平移重建,孫景坤這枚沉甸甸的軍功章可能會永遠塵封下去。

新館開館,征集資料,他將立功證書、立功喜報和部分珍貴老照片找出來,捐給紀念館。還有一些軍功章,紀念上甘嶺戰役60周年時,相關部門邀請孫景坤去北京參加活動,需要穿軍裝拍照,他才從箱底找出,重新掛在胸前。

40年前,這些軍功章由孫景坤的母親保管,包在一條寫有“贈給最可愛的人”字樣的毛巾中,里面還裹著一層紅布。孩子們放學時,時常把它們當成玩具,滿臉驕傲地別在胸口。

一次偶然的機會,村里孩子張德勝到東風造紙廠玩,在紙堆里發現了《戰斗在朝鮮》第二卷,里邊有一篇文章是“奮戰在危急情況下的副排長孫景坤”。張德勝如獲至寶,拿到孫景坤家興奮地說:“二大爺,你是書上的英雄!”

孫景坤起初不承認,說:“那不是我。”

張德勝一字一句地往下念,孫景坤還在說著,重名了,不是我。直到念到副連長支全勝的名字時,他突然插嘴,“他才是真英雄,腿都打沒了。”臉色凝重的孫景坤眼含淚水,不讓孩子再念下去,叮囑孩子把書收起來,再不給別人看。

家人記得孫景坤常說的一句話,“最大的功臣是那些留在朝鮮戰場上的戰友!”

即使97歲高齡,患病時意識有些模糊,孫景坤也能迅速說出自己的入黨時間:“1949年1月,在北京,參軍一整年時。”這個身份,他珍惜了一生。經歷過戰火考驗,他用生命踐行著入黨誓言。

致敬“最可愛的人”

73年前,他敬出第一個神圣的軍禮;73年里,他用一生踐行軍人誓言。沉甸甸的軍功章,孫景坤很少拿出來示于他人。凱旋后,脫下戎裝,孫景坤的選擇是回到家鄉。他擔任山城村第一生產隊的隊長,一直干了26年。在辦理黨組織關系時,他塵封了自己所有的戰功和榮譽,默默建設家鄉。

在戰火紛飛年代,用青春和熱血換來和平與繁榮;在和平建設年代,又把熱愛深深地融進家鄉的每一寸土地。這群“最可愛的人”,將抗美援朝精神融入骨血,化作滿腔熱血,揮灑在實現民族復興夢的道路上。

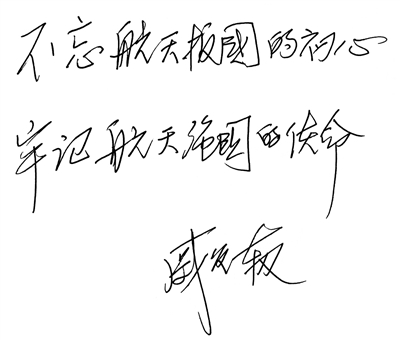

中國工程院院士、神舟飛船首任總設計師戚發軔:

報國之志

寫進入黨申請書

本報記者 盧 濤 余建斌

“在黨提出向科學進軍和(召開)關于知識分子問題(的會議)后,使自己感到責任重大和黨的期望,而我應該有可能為黨做比現在更多的工作,因此我愿意把自己的一切貢獻給黨的事業。”

這是一份落款時間為“一九五六年四月”的入黨申請書,書寫者是當時23歲的北京航空學院飛機系大四學生戚發軔。65年后,當再次觸摸已經泛黃的紙張時,神舟飛船首任總設計師、戚發軔院士可以無愧地說,“我把畢生心血都獻給了黨的事業,獻給了中國航天。”

從參與我國第一枚導彈“東風一號”研制,到作為重要技術負責人參與“東方紅一號”衛星、“東方紅二號”通信衛星、“東方紅三號”第二代通信廣播衛星研制,戚發軔的人生選擇始終聽從國家的召喚、服務航天事業的需要。1992年,59歲的戚發軔被任命為神舟飛船總設計師。

“載人航天,人命關天”,要對航天員說出的那句“我們一切都準備好了,你上去吧,一定能回來”,重如千鈞。他與同事們并肩作戰,進行了一次又一次試驗,解決了一個又一個問題。發射4次無人試驗飛船后,2003年10月15日,神舟五號載人飛船向太空進發,歷時21小時23分,順利返回。千年飛天夢圓,戚發軔眼里的淚光,晶瑩閃爍。

“我理解的載人航天精神,就是只要國家有需要,我們隨時有擔當的勇氣、攻關的能力、奉獻的決心。”戚發軔說,“偉大的事業孕育偉大的精神,偉大精神又推動偉大事業的發展。在中國航天事業中,載人航天精神和航天精神、‘兩彈一星’精神一脈相承,不斷護航和驅動著我們探索未知的浩瀚太空。”

(閻冰潔參與采寫)

攀登航天科技高峰

不久前,中國空間技術研究院展出了幾位老同志的入黨申請書,88歲的戚發軔專程來到展板前,一字一句抄錄下自己65年前的誓言。“我愿意把自己的一切貢獻給黨的事業。”他是這樣寫的,也是這樣做的。

偉大事業都始于夢想、基于創新、成于實干。不管條件如何變化,自力更生、艱苦奮斗的志氣不能丟。航天人不忘航天報國初心,牢記航天強國使命,敢于戰勝一切艱難險阻、勇于攀登航天科技高峰,取得了一項又一項驕人的成績。在他們的不懈努力下,向著浩瀚太空,中國人步履不停、足音鏗鏘。

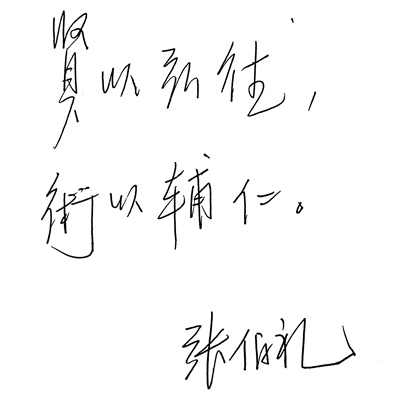

中國工程院院士、天津中醫藥大學名譽校長張伯禮:

16歲入行

一輩子堅守

本報記者 靳 博

每當坐診結束,70多歲的張伯禮院士常會想起自己在鄉村衛生院工作時的一個雪夜。“一個年輕小伙子患急性腸梗阻,要送到40里地外的大醫院才能手術,但是當時病人的情況已經很緊急了。一位老中醫開了服中藥,患者服用后不到兩個小時,病情就緩解了。我當時就覺得中醫藥能治病、能救命!”從此,張伯禮利用各種機會跟著老中醫努力學習,恢復研究生招生后考上了當時的天津中醫學院首屆研究生。

當年的衛生院地處天津東南角的海邊,農村醫療條件的落后反而激發了張伯禮的熱情,他整天挎著藥箱、蹬著自行車,白天黑夜、刮風下雨,地頭、漁船、工廠,哪里有病人就奔哪里。“我16歲入行,年輕有干勁,周圍還有好多老黨員作榜樣,覺得自己作為醫生就該如此。”

“醫生的天職是看病救人,黨員要全心全意為人民服務,這就是我入黨的初心。”張伯禮說,黨員、教師和醫生一直是他最看重的三個身份。“共產黨員要為人民謀幸福,健康就是每個人最大的幸福。能給患者把病治好了,就是我最自豪的成績。”

“中醫藥雖然歷史悠久,但是并不‘老’,更不‘舊’。趕上了這么好的時代,中醫藥一定要抓住發展的機會。”幾十年來,張伯禮致力于中醫藥現代化研究,推動中醫藥事業傳承創新發展。

疫情防控斗爭中,古稀之年的張伯禮身披寫著“老張加油”的“白甲”,大年初三趕赴武漢。在武漢的82天里,張伯禮主持研究制定中西醫結合救治方案,指導中醫藥全過程介入新冠肺炎救治,取得顯著成效,為疫情防控作出了貢獻。他說,“共產黨員要沖鋒在第一線。黨和國家給了我‘人民英雄’的國家榮譽稱號,我畢生珍惜。我更想說,人民才是英雄!”

大醫精誠護健康

張伯禮院士的時間很緊張,但不管多忙多累,每周三次門診,給群眾看病,雷打不動。“人民英雄”國家榮譽稱號授獎的第二天,他依舊按時出診。疫情發生后,他的日程表又多了一項安排:每兩個月回一次武漢,跟蹤了解康復患者的健康情況。

牢記“中國共產黨黨員”第一身份,弘揚偉大抗疫精神,張伯禮始終心懷繼承發展祖國傳統醫藥、為人民群眾健康服務的堅定信念。到服務患者一線去、到教學科研一線去,全心全意為人民服務,是這名老黨員一生踐行的初心和使命。

云南麗江華坪女子高級中學黨支部書記、校長張桂梅:

難忘初登講臺

那第一節課

本報記者 徐元鋒

1983年,為了支持丈夫工作,張桂梅從云南省迪慶藏族自治州中甸縣林業局機關調到子弟學校。“大家都勸我別去,但我還是去了。不過,當時我沒有上過師范學校,也沒有進過大學的門,中學出來教中學生,心里還真有點發怵!”張桂梅笑著說。

張桂梅回憶,第一節課的鈴聲響了,她快步走進教室。講臺下面幾十雙黑亮的眼睛,可愛又逗人。激動之下,“同學們好”喊成了“同志們好”,哄笑聲讓她羞紅了臉。

定了定神,開始講《一件小事》,但沒人看黑板,兩個學生還在水泥地上玩起了抓石子。在學生的議論聲中,她才發現自己的板書從黑板中間寫到了右上角,怪不得越寫越累!這時,下課鈴聲“救”了她,連“下課”都忘了說,年輕的張桂梅跑出教室,眼淚不爭氣地流了下來……

餓著肚子,就聽見敲門聲響了起來。原來,班上幾個學生見張老師哭了,端著飯盒來給老師送飯。張桂梅這才了解到,由于學校位置偏遠,這個班已經幾個月沒有語文老師了。“老師回來吧,我們喜歡你的聲音!”學生的話讓她動容。她同孩子們一起回到班級,在門外看他們上課。晚自習時,張桂梅給孩子們補上了兩節課,孩子們聽得格外認真。

后來,張桂梅苦練一個月板書,送路遠的學生回家,給他們洗衣服、縫扣子,漸漸地和學生關系更加融洽。這個班成了優秀班,張桂梅也被評為優秀班主任。

“說到底我是一名山村老師,是山里和山外的一座橋。知識改變命運,把孩子們送出大山,就是我作為黨員老師的初心。”張桂梅說,從教幾十年,她常想起第一節課,這節課一直提醒她:要走進孩子們的心里,了解他們大山里的生活,不能愧對“教師”二字。

永葆赤子之心

作為許多人偶像的張桂梅老師,有沒有自己的偶像?有!那就是小說《紅巖》里的江姐。少年時期的張老師,在學校里扮演過江姐;在女子高中,她用唱《紅梅贊》為學生“系好第一粒扣子”;而今,雖已年過花甲且疾病纏身,她仍以江姐般的頑強意志,每天早起晚睡陪學生讀書……

張桂梅像“蠟炬”和“春蠶”,把山里女孩送出大山、擺脫貧困,以實際行動踐行脫貧攻堅精神。她始終以江姐為榜樣,胸懷赤子之心,平凡人做出非凡事。從張桂梅身上,我們不難找到人生價值的答案。

版式設計:蔡華偉

融媒創作:劉莉莉 羅 彥 白真智 張 曄 婁霄霄

《 人民日報 》( 2021年06月13日 04 版)

分享讓更多人看到

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量